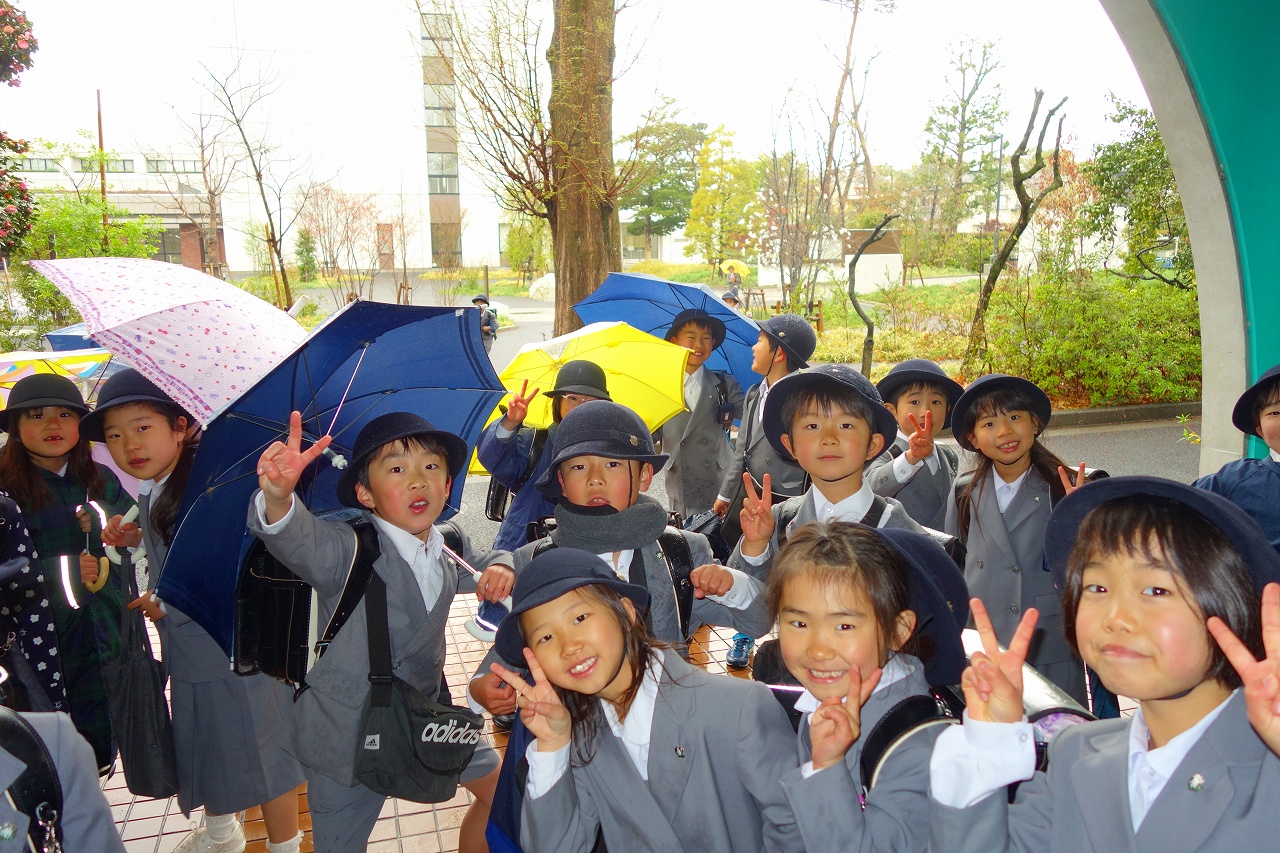

2019年度の始業式の日を迎えました。

開門すると子どもたちが校舎に入ってきました。

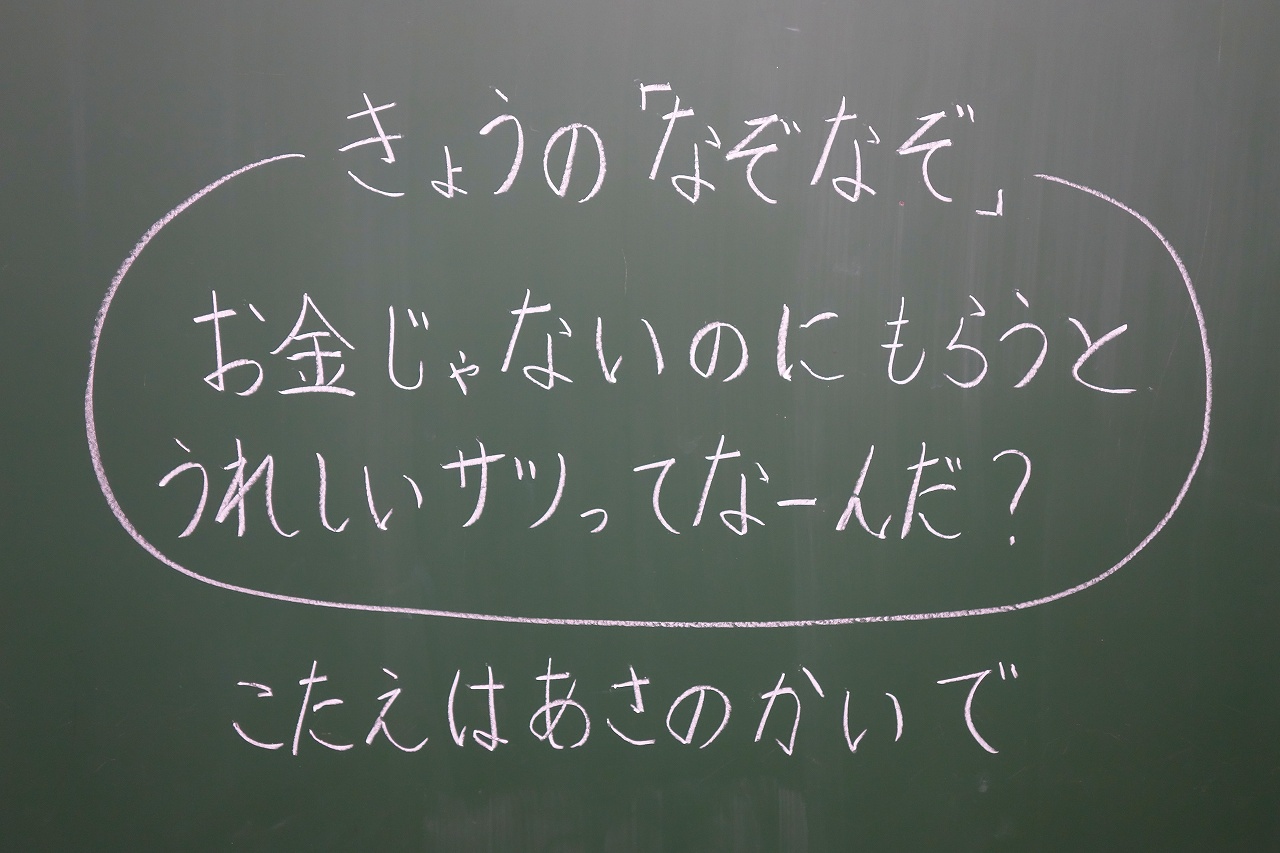

雨の音が聞こえなくなる元気な声。

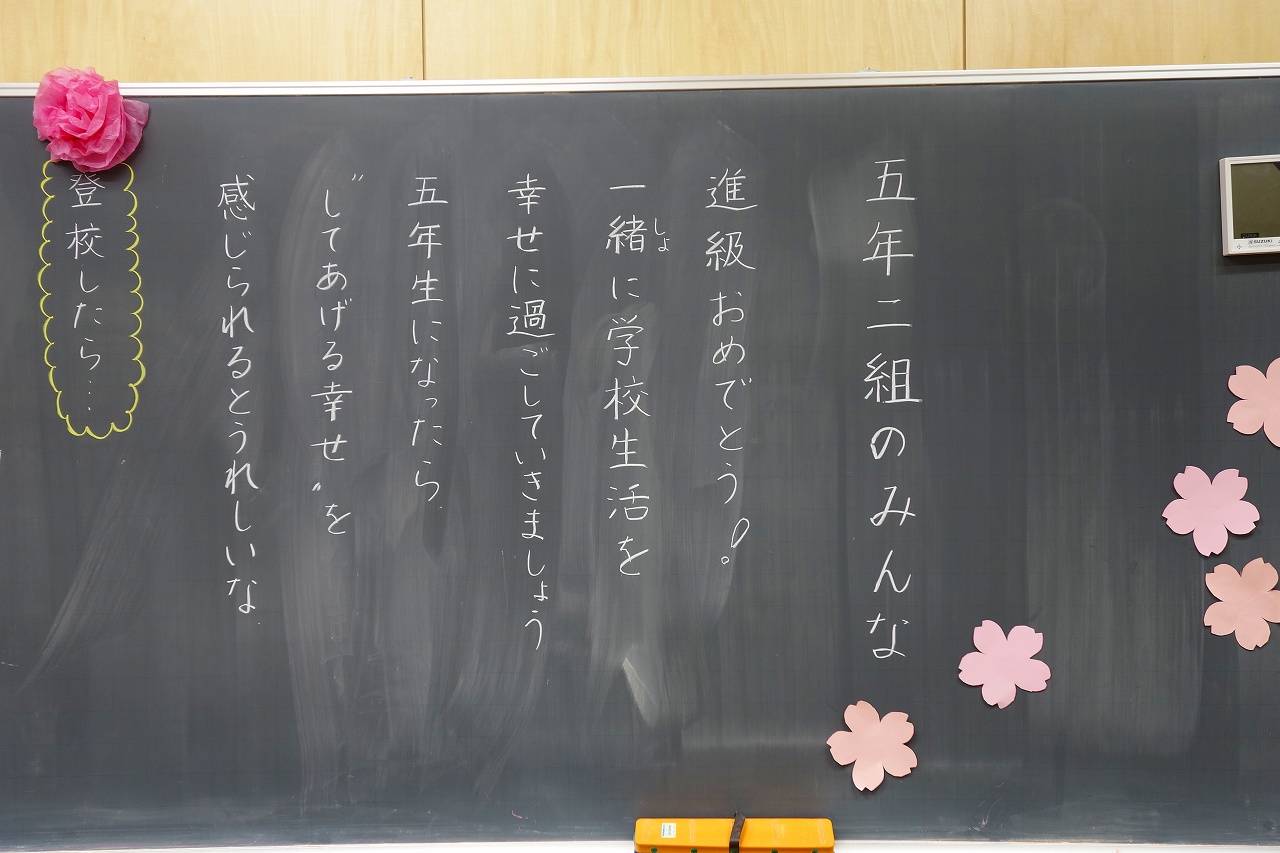

クラス替えのある学年の子どもは、玄関に張られた名簿に集まります。

「あった!」

「私は2組!」

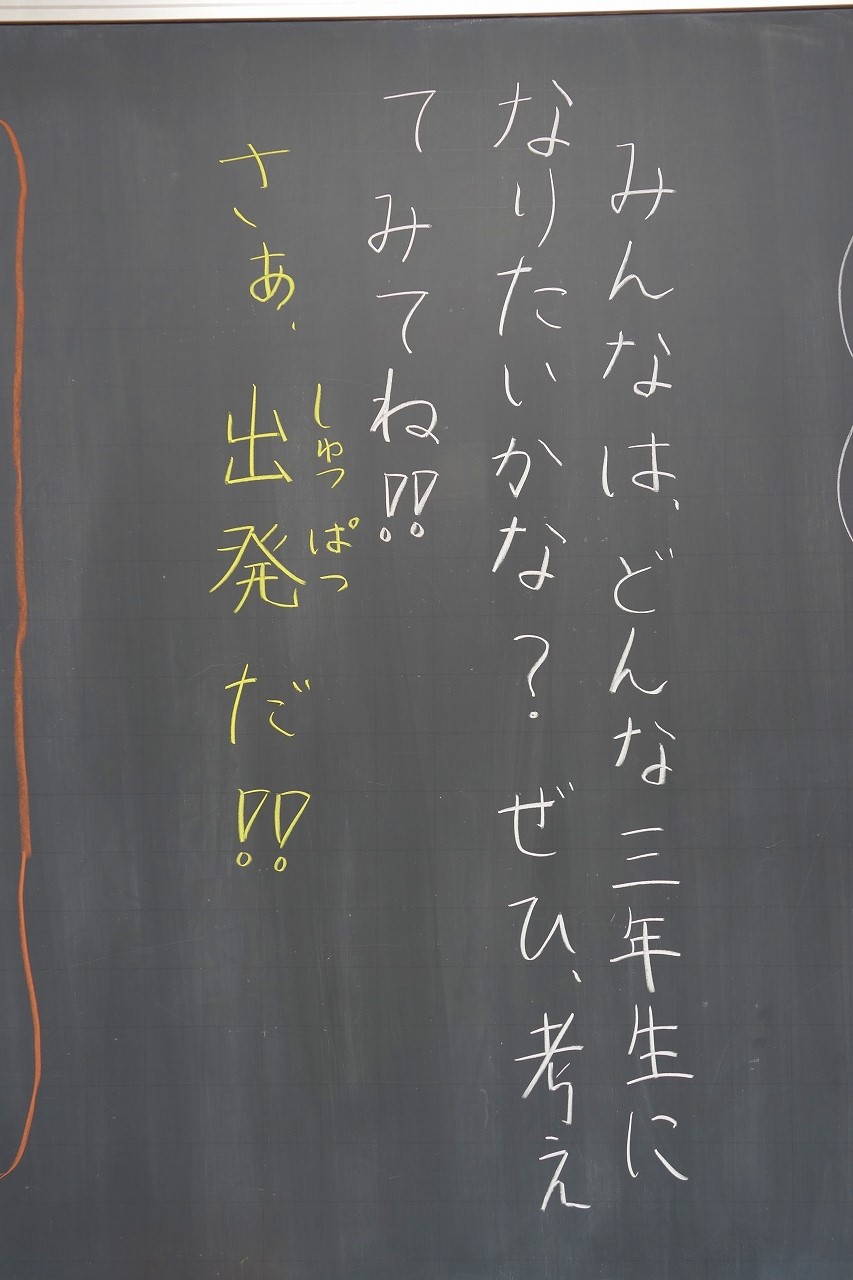

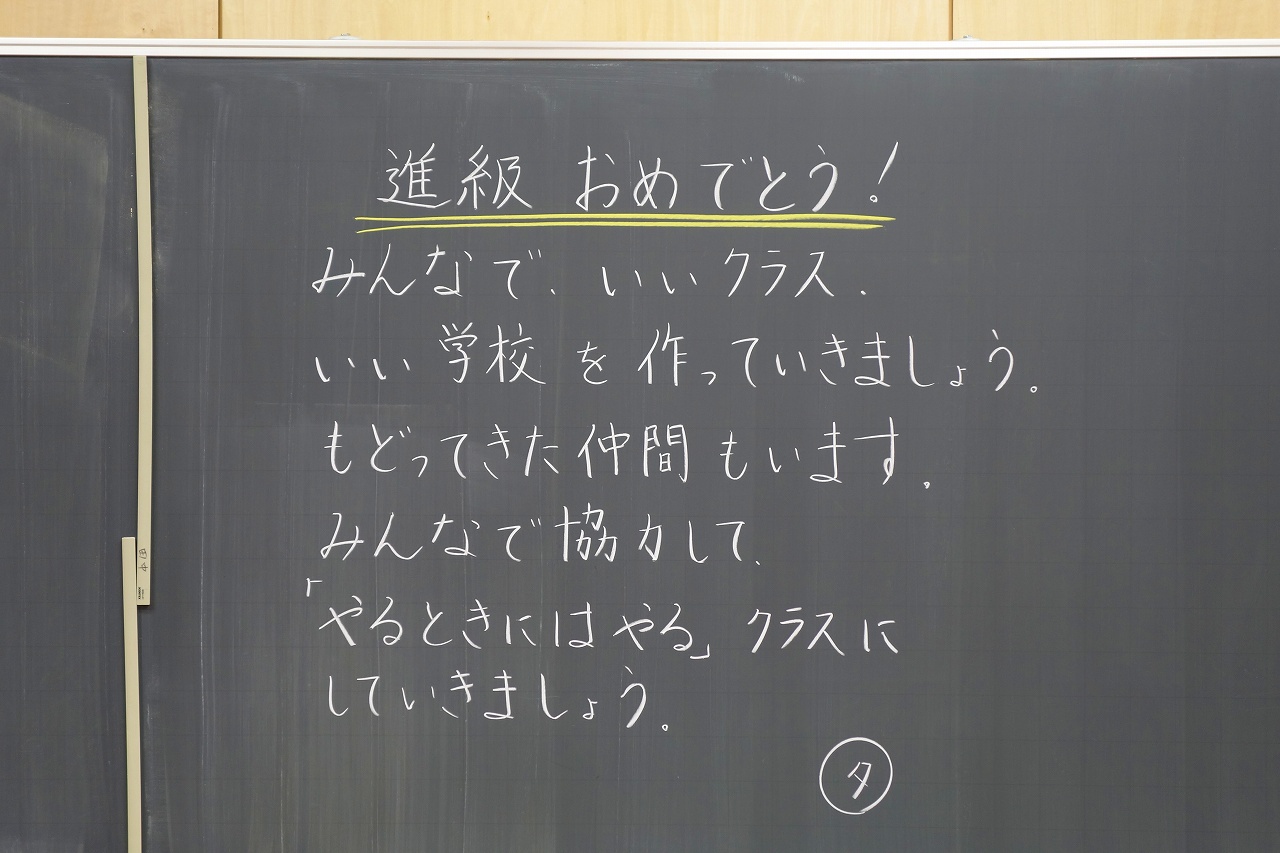

新しいクラスにどきどきしていることでしょう。

出会いを楽しめるように手助けしていこうと思います。

元気な声に、やすらぎを覚えるなんて、なにか変な感じ。

でも学校の主役が戻ってきて、とてもうれしく、すがすがしい2019年度のスタートです。

今年度も、保護者のみなさまとともに、子どもたちの健やかな育ちを支えていこうと思います。

よろしくお願いします。